様々な疾患に関連しながら特異的治療薬が存在しない毛細血管漏出症候群に対する理解を深め、治療法を開発します。

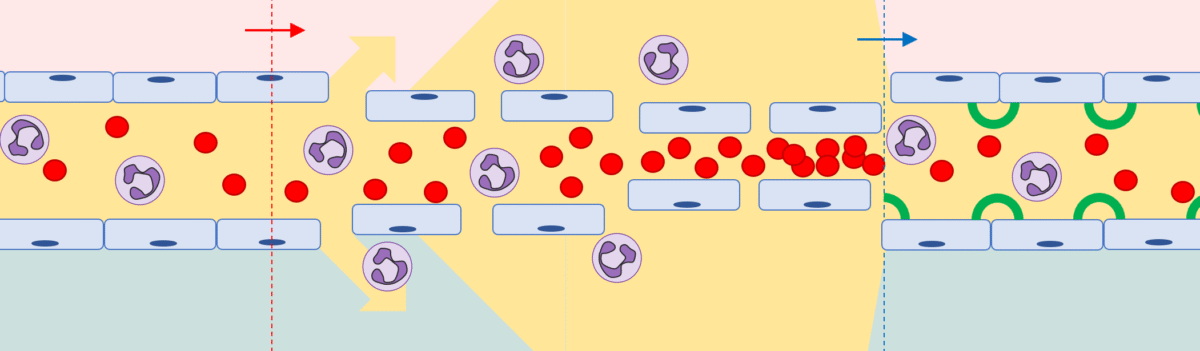

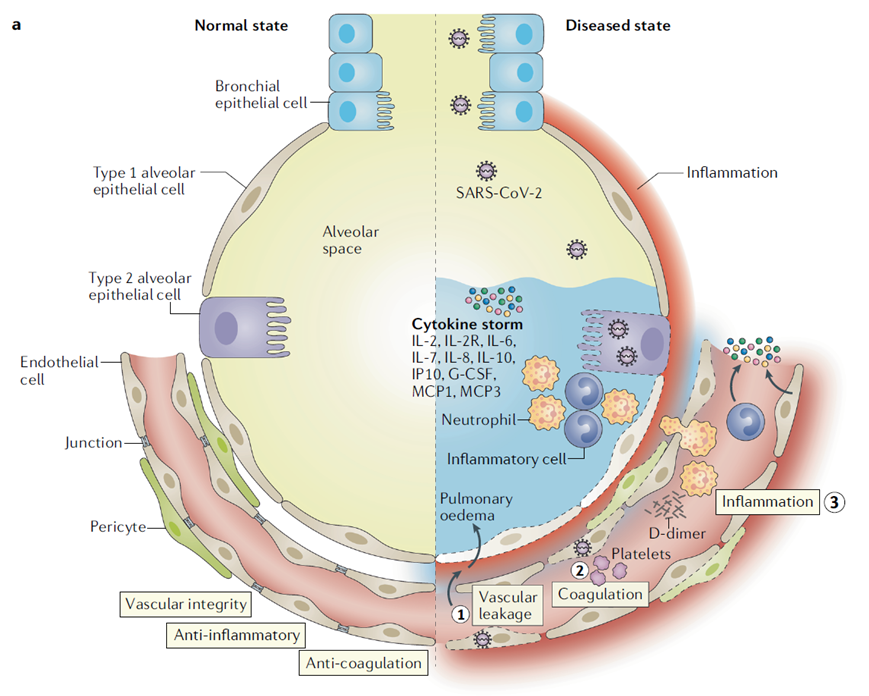

毛細血管漏出症候群(Capillary leak syndrome; CLS)は、感染等を契機に毛細血管の機能が破綻し、血漿成分等が血管外に漏出する状態を指します。肺でこれが生じると血漿が肺胞に滲出し換気が障害されます(呼吸窮迫症候群; ARDS)。世界で年間1,000万人ほどに発症しますが、これを標的とした治療法はほとんどありません。この研究開発拠点では、CLSに対する理解を深め、これに対する治療法を開発します。

Nat Rev Immunol. 2020;20(7):389

CLSを起こす疾患は多岐に渡ります。最も頻度が高いものは感染症に伴うもの(敗血症性ショック、重症呼吸器感染症)(年730万例)です。それ以外にも、治療(造血細胞移植、キメラ抗原受容体導入T細胞療法、特定の抗がん剤治療)に伴うもの(年5万例)、重症の熱傷やアナフィラキシーに伴うもの、あるいは原因不明の症候群(特発性全身性毛細血管漏出症候群)(年100例)によるものなどがあります。ここで、原因によらず、広くCLSを治療する方法を開発します。

対象疾患と研究戦略

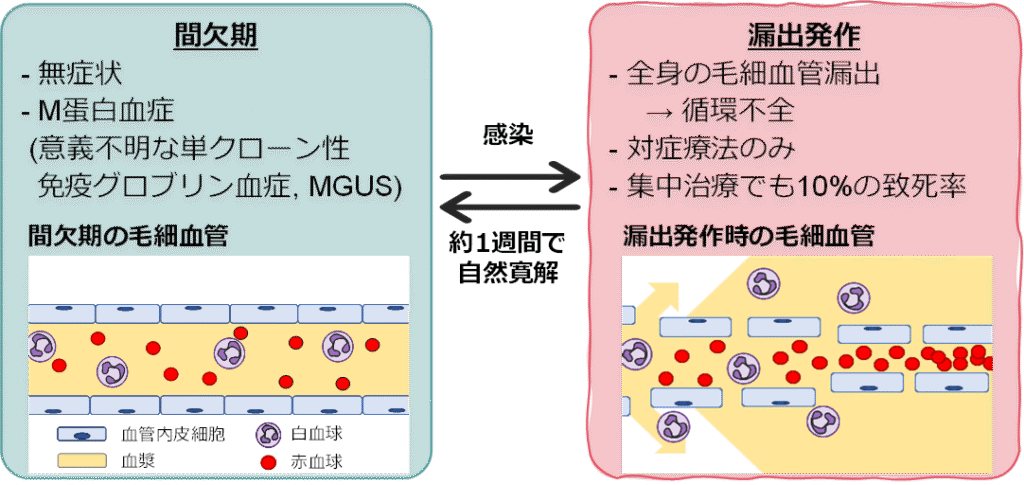

現在研究の主眼としている疾患は、特発性全身性毛細血管漏出症候群(クラークソン病)です。年間何人の患者さんが新たに生じているかも不明な超稀少疾患ですが、ウイルス感染などをきっかけに全身のCLSを来たす致死的な疾患です。

私たちはこの疾患の頻度が日本では比較的高い可能性をつかまえており、これを治せる病気にすべく原因の解明と治療法の検討を進めています。

-scaled.png)

クラークソン病に対して治療法が開発できれば、同じ治療法がもっと多くの疾患で使える可能性が高まります。目標は、原因によらず広くCLSを治療できる方法を開発することです。

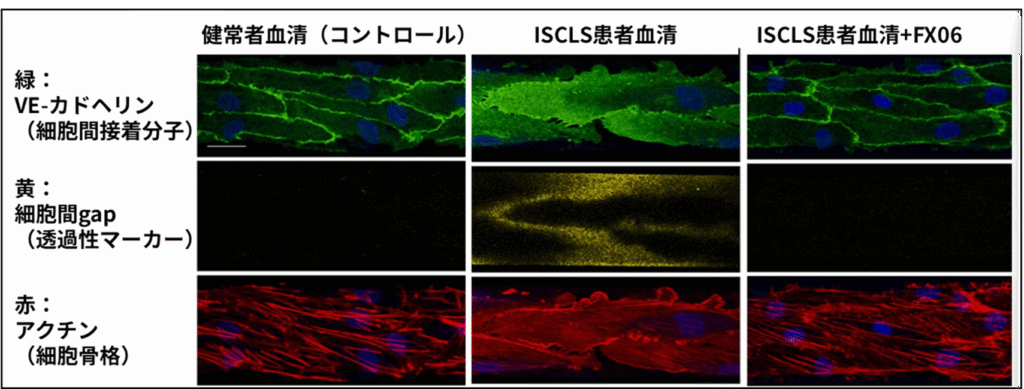

治療薬開発の先頭にあるものはヒトフィブリノペプチドBβ15-42(Bβ)です。Bβはヒトの体内でも作り出される内因性ペプチドですが、血管内皮を保護する作用を有しており、CLSの治療薬となる可能性があります。

Biomed Pharmacother. 2024;171:116147

多くの開発中の治療薬は、ヒトに安全に投与できないという理由で開発が止まってしまいますが、Bβはもともと体内に同じ物質が存在しますし、実際に安全に投与でき、一定の作用を示すことも確認されています(JACC 2009;53(8):720)。

研究基盤

CLSのモデル解析系として、試験管内で血管内皮モデルとその破綻(CLSモデル)を解析する実験系と、感染症を含めた様々な原因によって起こるCLSの動物モデルが利用可能です。

CLS以外にも利用可能な実験系として、感染症一般、あるいはそれよりも広く医学・生物学研究に貢献する研究基盤を整備します。我々が用いている研究技術(血管・臓器モデル、感染実験、網羅的遺伝子解析、全遺伝子スクリーニング、シングルセル遺伝子発現解析等)や研究支援技術(論文執筆・研究費申請支援、研究技術のマッチング、オフラインLLMを用いたconfidential資料の作成等)は、感染症の症例報告から、全く異なる疾患・症候を標的とした基礎的研究まで、医学生物学研究を幅広く支援することができます。

メンバー

●奥野友介(大学院医学研究科 ウイルス学分野)

●伊東直哉(大学院医学研究科 感染症学分野)

●中川秀彦(大学院薬学研究科 薬化学分野)

●坡下真人(大学院薬学研究科 臨床薬学分野)

●鏡裕行 (大学院看護学研究科 看護情報センター)

●金子典代(大学院看護学研究科 国際保健看護学分野)

●長谷川忠男(大学院医学研究科 細菌学分野)

●大石久史(大学院医学研究科 病態モデル医学分野)

●兼松孝好(大学院医学研究科 地域医療学分野)

●長谷川千尋(大学院医学研究科 臨床感染制御学講座)

●濱野高行(大学院医学研究科 腎臓内科学分野)

●鈴木善幸(大学院理学研究科 総合生命理学部)

●浅田隆太(大学院医学研究科 共同研究教育センター)

●濱田太立(大学院医学研究科 ウイルス学分野)

●小島悠輝(大学院医学研究科 消化器・代謝内科学)

●立野一郎(大学院医学研究科 細菌学分野)

●郭悠 (大学院医学研究科 臨床感染症学講座)

●奥村暢将(大学院医学研究科 感染症学分野)

●後藤公寿(ウイルス学分野 大学院生)

●Htet Thiri Khine(ウイルス学分野 大学院生)

●Arpatsorn Sermcheep(ウイルス学分野 大学院生)

●Yusi Riwayatul Afsah(国際保健看護学分野 大学院生)

●荒井陽人(ウイルス学分野 大学院生)

●成瀬有純(ウイルス学分野 大学院生)

学内向け:チーム(Microsoft Teams)への参加方法